《超級蝙蝠》創作幕後:一段創作、挫敗與重構的旅程

一部關於蝙蝠的紀錄片,如何從剪輯桌蛻變成觸動人心的影像?

在拍攝與剪輯紀錄片《超級蝙蝠》的這段歷程中,我們不僅走進了蝙蝠的棲地與日常,更踏進了自己的心靈暗角。這是一部從生態出發,卻不止於自然紀錄的作品。

這篇文章想與你分享我們創作的幕後:這部影片是怎麼誕生的? 我們如何面對最挫折的時刻? 還有面臨低潮時的轉彎。這部影片,讓我們直視傳統生態紀錄片敘事結構的挑戰,帶給我們觀點上的翻轉,以及與現今觀眾溝通練習的反思。

初衷:讓「不被看見的角色」被理解

在接下《超級蝙蝠》這部紀錄片剪輯任務的那一刻,內心有些猶豫。在台灣,談到蝙蝠,大多數人想到的是「吸血」或「瘟疫」,而非它在生態系中的重要角色。

這個在大眾心中帶著負面印象的生物,真的能成為讓人產生情感連結的主角嗎?但也正是這份挑戰性,喚起了我們對影像創作的初衷,希望透過影像,為那些被誤解、被忽視的生命發聲。

本片聚焦在台灣特有的蝙蝠物種及其生態環境,由視群傳播許鴻龍導演與台灣蝙蝠學會的研究團隊歷時多年深入拍攝,包括夜間飛行、覓食行為、繁殖紀錄,以及與人類活動之間微妙的互動。

我們接手的,是數千個小時的影像素材,這些素材不只是記錄,還潛藏著許多尚未被敘述的故事。而我們的任務,就是從中提煉出能夠牽引觀眾情緒、建立情感共鳴的敘事軸線。不只是單純地介紹蝙蝠,而是要「講述一個動人的故事」,讓大眾看見蝙蝠的可愛、蝙蝠的智慧、與牠們存在的必要性。因此,從企畫、拍攝、採訪到後製規劃上,我們都試圖從更貼近人心的角度出發:以情感為軸,鋪陳理性的科學知識。

拍攝的挑戰:與蝙蝠一起熬夜

蝙蝠的作息與我們大不相同,這也讓拍攝團隊的工作條件變得異常艱鉅。攝影者必須在夜色中潛伏,等待蝙蝠飛出洞穴的瞬間,或在林間、廢棄建築間穿梭,只為捕捉那稍縱即逝的身影。

影片中彩蝠捕食蛾類的高速攝影、葉鼻蝠媽媽產下寶寶的瞬間,短短的幾秒鐘,都是經過數個月的等待與守候,才捕捉到的珍貴畫面。當我們在剪輯室一幀一幀觀看這些影像時,彷彿也跟著攝影師的鏡頭一起屏息,等待Perfect Moment的降臨!

剪輯的工藝:賦予影像溫度與節奏

身為剪輯者,我們常問自己一個問題:拍了這麼多精彩的畫面,觀眾真的願意看嗎?

這部片的最大挑戰,不在於素材的取得,拍攝團隊擁有近30年的生態影片製作經驗,空拍、紅外線、特寫拍攝、高速攝影,也有完整的受訪者訪談與自然聲音素材。但這些豐富的影像,若沒有轉化為流暢且富有節奏的敘事,便無法成為觀眾心中的記憶點。

我們從最初的剪接版本開始調整架構,嘗試不同的開場節奏、敘事線與主題轉場方式,甚至以動畫輔助科學概念的理解。在創作初期,我們以為這樣的安排已足夠周全……一直到第一次正式的審片。

審片的挫折與轉折:走出同溫層,重塑敘事骨架

在剪輯初稿完成、進入第一次審片階段時,我們以為自己已經找到了一個清晰明快的敘事節奏,沒想到幾位審片委員的回饋卻給了我們當頭棒喝。

他們直言不諱地指出:

1. 故事僅停留在知識面上,缺乏吸引力。

2. 敘事不夠清楚,沒有明確的敘事線。

3. 建議呈現蝙蝠近照,讓觀眾了解蝙蝠長相 。

4. 建議加強動畫細節。

5. 刪減蝙蝠文化、超能力及國道蝙蝠等題材,將「側拍」納入正片。

6. 另尋有劇情片經驗的剪輯師,突破生態紀錄片的敘事慣性。

這些意見,對我們來說並不只是技術上的挑戰,更是一種創作視角上的衝擊。我們對蝙蝠的熱愛與熟悉,反而成了敘事過於內聚的限制,導致影片難以對觀眾產生吸引力。

我們意識到,若想讓這部作品真正被看見,就必須勇敢走出同溫層,嘗試一種不一樣的敘事方式,讓觀眾「願意入口」,甚至「覺得好吃」。

迎接挑戰:學習、傾聽與重新出發

面對這些尖銳的意見與自我懷疑,我們沒有選擇更換剪輯師,也沒有尋求外援。我們選擇不逃避,拆解問題的根源,逼自己走出對生態敘事的慣性思維,在熟悉的素材中找尋突破的可能。這並不容易,因為我們必須重新拆解敘事結構、重新思考誰是主角、觀眾最想知道什麼? 怎麼讓知識變故事?

首先,我們參考了許多部人文紀錄片與劇情片,希望從非生態題材中找到敘事節奏與情感鋪陳的靈感。紀錄片《神人之家》給我們很大的啟發 : 與其過度追求「畫面是否夠美」,不如誠實地把焦點放回「人與故事本身」。我們重新檢視角色與觀點的安排,讓蝙蝠成為不再只是被講述的主題,而是牽引觀眾情感的角色。另外,從原先的3位主角變為1位,透過林清隆博士近20年的研究生涯,做為貫穿全片的核心。

其次,我們報名戲劇剪輯工作坊,聆聽不同領域剪輯師在剪輯邏輯與觀眾感知相關的分享。剪輯師解孟儒老師的一句話至今仍讓我們受用無窮:「先想像,後技巧。」 剪輯技巧人人會用,重要的是何時用?怎麼用?這讓我們在打掉重剪的過程中,不斷提醒自己,別讓技術層面遮蔽了影像本身的力量。

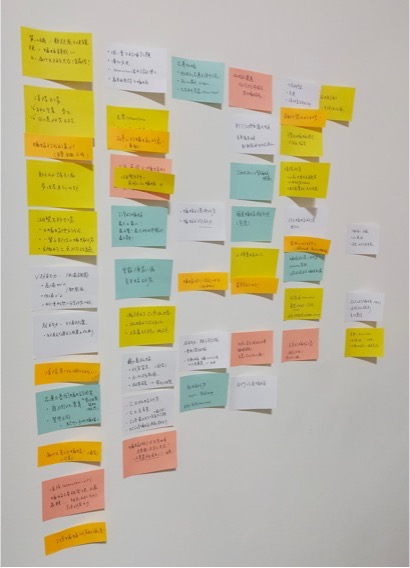

最後,我們也勇敢走向觀眾,邀請來自不同背景、職業的朋友,針對不同版本的片頭設計,進行盲測與投票。出乎意料地,最受歡迎的是一種與我們過去風格截然不同的剪輯敘事方式。對導演來說,這樣的結果一開始難以接受,但最終,我們選擇放下成見、信任觀眾。這次的嘗試讓我們重新調整敘事脈絡,雖然素材幾乎沒有改變,敘事方式與剪輯風格卻有了180 度的大轉變。最終,也正是這個版本,獲得了文化部審片委員的認可。

審片遭遇的挫折,一開始的確讓我們陷入前所未有的低潮,甚至想過要解約,但也因為心態上的一個轉彎,以及不認輸的自我要求,讓我們重新學習拆解敘事結構、重新思考誰是主角、以及試著了解觀眾想看什麼。我們改用引發好奇做開場、調整角色視角、精簡旁枝段落,同時也與不同風格的動畫師合作,將過往熟悉的一切全部歸零,這段轉變,不只是技巧上的重整,更是一次關於「謙卑」與「重生」的創作歷程。

觀眾的回饋:從恐懼到理解

看完之後發現蝙蝠真的被世人誤解太多了。

影片顛覆我對蝙蝠原本的認知,原來蝙蝠如此可愛。

我女兒說蝙蝠叔叔們很厲害,很不錯的動物節目!

看著看著非常感動,對於生態保育這條路,有一個這麼好的正向例子。

影片播出後,收到許多觀眾的回應,這些回饋讓我們深刻感受到:當影像能打破偏見,引發同理,就已經完成了它作為媒介最重要的使命。

尾聲:讓蝙蝠被溫柔看見

蝙蝠從來就不是恐怖的象徵,牠們是夜空中低調而堅韌的守護者。希望這部紀錄片、這篇文章,能讓你對牠們多一分理解、多一點好奇。也請你與我們一同分享,讓更多人認識這群在黑夜中默默飛行的小生命,牠們對台灣土地的付出,值得我們用心凝視。

這部紀錄片的主角林清隆博士曾在受訪時說過一句話,是我們決定直面挫折、而且一直努力到最後的原因。當時我們正在花蓮的太魯閣進行拍攝,正值七月炎夏,蚊蟲又多,他一邊架網、一邊指導後輩,額頭上的汗就像關不住的水龍頭,導演問他 : 是什麼原因讓他持續18年都投入蝙蝠研究?

他笑著回答 : 因為愛啊~

是啊,就是因為愛,我們才有勇氣、才有衝勁去面對生活與創作路上的種種挑戰,雖然偶爾沮喪,卻也一路破關斬將走到今天。

如果你是創作者,正面臨作品的撞牆期,試著放下原本熟悉的方法,那會是走向更寬闊可能的開始。請記得一定要相信自己,只要你對創作仍有熱忱,你絕對有能力走出低潮,某天回過頭看時,你會感謝那個勇敢突破的自己。

如果你是一般觀眾,我們真心希望,當你看完《超級蝙蝠》,不只是能對蝙蝠改觀,也能多一些對世界的溫柔與好奇。歡迎你在看完影片後留言或來信與我們分享,你的建議或是想法,都會是我們創作過程中最大的鼓勵🙏

如果你正在尋找一位能細緻處理影像、並願意與你一同挖掘故事深度的合作夥伴,歡迎與我們聊聊。無論是環境議題還是生活紀錄,若你心中有一個希望被聽見的聲音,我們很樂意成為你創作旅程中的一份子 🤗

📮 greentotoro76@gmail.com

🔗 我們的影像作品 ReDo Films on Youtube

YT上為客戶同意公開的作品,如有其他想參考的影片類型,歡迎來電或來信與我們討論

留言

張貼留言